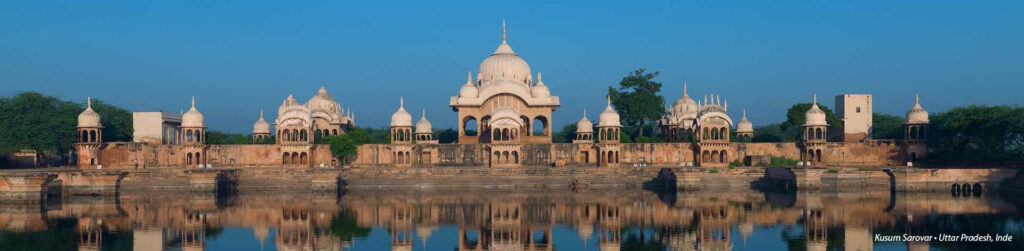

Vous avez peut-être remarqué qu’entre autres textes védiques, je cite souvent la Bhagavad-gita. Si j’y réfère aussi spontanément, c’est que cet ouvrage de référence à la portée de tous expose non seulement les fondements de la spiritualité, mais aussi les clés d’une compréhension multidimensionnelle des êtres et de l’univers dans lequel nous vivons.

Un trésor de sagesse